Шкатулка Розы Мира

Шкатулка Розы МираГлавная | Описание | Библиотека | Новости | Гостевая | Книга консультанта

Андреевская энциклопедия | Скифопедия

Шкатулка Розы Мира

Шкатулка Розы Мира

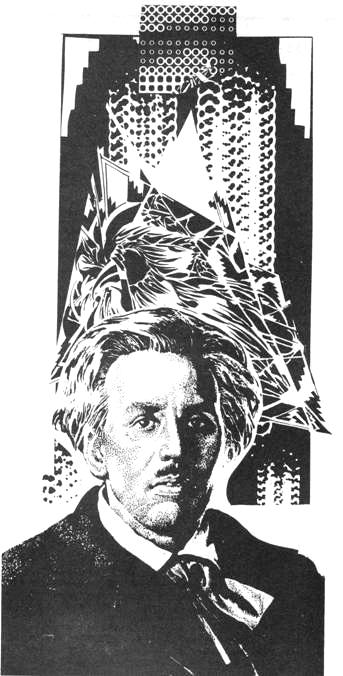

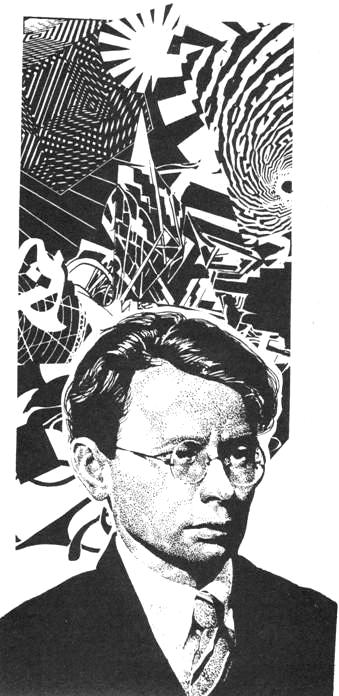

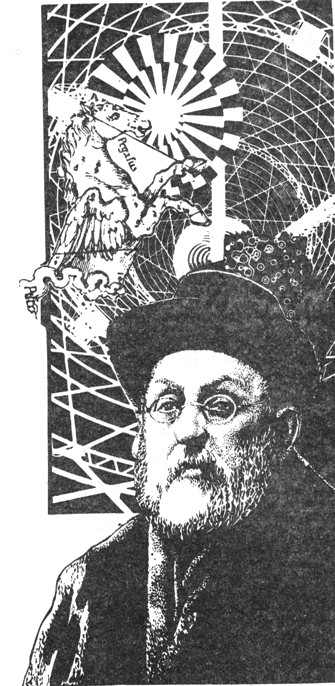

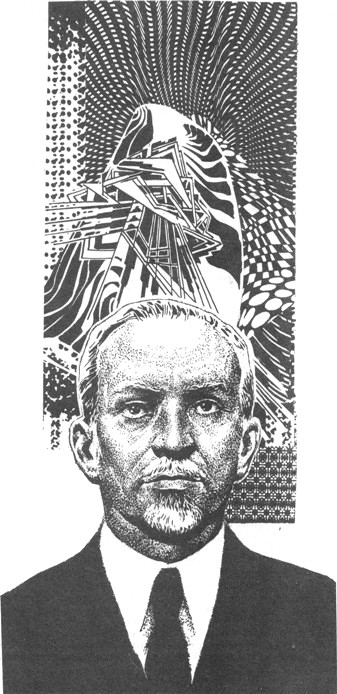

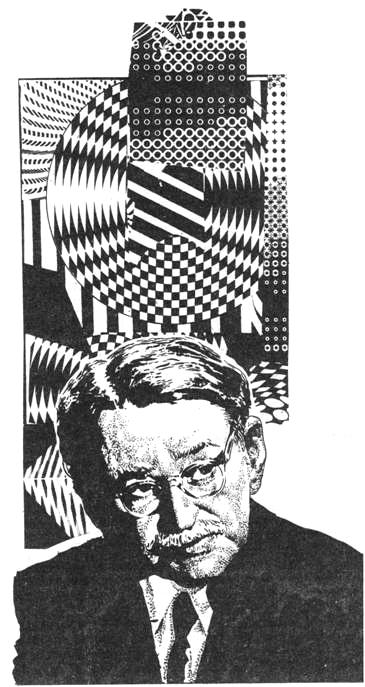

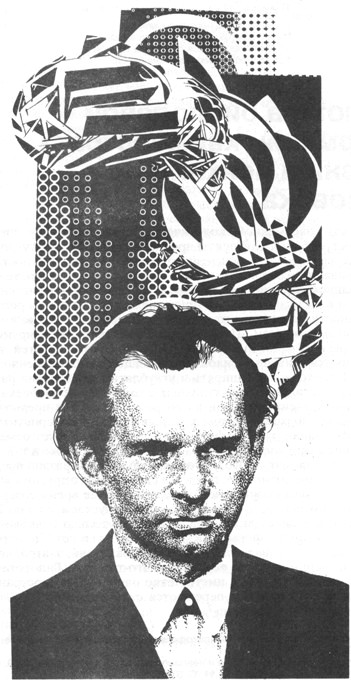

Текст и иллюстрации в настоящем электронном издании даются по полиграфической книге: Русский космизм: Антология философской мысли / Сост. С.Г. Семеновой, А.Г. Гачевой; Вступ. ст. С.Г. Семеновой; Предисловия к текстам С.Г. Семеновой, А.Г. Гачевой; Примечания А.Г. Гачевой; Художник С.А. Кравченко. – М.: Педагогика-Пресс, 1993. – 368 с., ил. – Пер. 50.000 экз.

Пагинация, проставленная в книге, здесь дана в скрытом виде, в форме сиреневых буквиц.

Пристраничным сноскам присвоена сквозная нумерация, и они вынесены в конец веб-страницы.

Текст полиграфического издания дополнен:

1) рецензией Е. Ознобкиной // Новый мир. – 1994. – № 2. – (Коротко о книгах); http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/2/oknig.html;

2) эпиграфами к биографическим статьям данной антологии (их 17), размещенными на сайте Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова http://www.nffedorov.ru/mbnff/biblio/knigi/sbrukos.html. Эти эпиграфы выделены у нас уменьшенным шрифтом сиреневого цвета. К сожалению, помимо такого удачного нововвведения, указанный сайт оставляет желать лучшего в смысле качества. Текст изобилует невыправленными ошибками распознавания; в нем отсутствуют крупные куски, например, Письмо 7-е, главки 65 и 67 в «Мыслях натуралиста», текст сноски *156; вместе с тем, столь же крупные куски даются дважды, как, например, 3 абзаца «Гипотезы биополевой формации...» (не дана и разбивка этой статьи на абзацы соответственно полиграфическому изданию). Несколько мелких частей основного текста попало в состав сносок. Вместе с этими ошибками текст антологии скопирован и другими сайтами Интернета; чистый текст отсутствует. Но в нашем электронном издании мы предлагаем читателю текст без указанных огрехов;

3) Пятью содержаниями второго уровня ![]() , облегчающими навигацию по странице.

, облегчающими навигацию по странице.

Всем 17 биографическим статьям присвоен статус статей Скифопедии класса ВСС1, а некоторым сноскам – класса ВСС2, равно как и статьям Скифопедии, составившим заключительный раздел данной веб-страницы. Большинство из ВСС содержат матрицы.

Способен ли человек, ощутив себя частицей Вселенной, преобразить собственную природу, внешний мир и обрести бессмертие? Этот вековечный вопрос – мечта землян – в центре внимания представителей уникального космического направления философской мысли России.

В первую антологию русского космизма включены работы А.В. Сухово-Кобылина, Н.Ф. Федорова, Н.А. Умова, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, А.К. Горского, Н.А. Сетницкого, В.Н. Муравьева и других выдающихся русских мыслителей XX в.

Издание иллюстрировано, снабжено аналитической вступительной статьей, предисловиями к текстам и примечаниями.

Для широкого круга читателей.

Антология, составленная известной исследовательницей творчества философа Н.Ф. Федорова С.Г. Семеновой совместно с А.Г. Гачевой, не просто предоставляет возможность встретиться с целым рядом известных и малоизвестных русских мыслителей, увидеть некоторых из них подчас с необычной стороны, но имеет и сверхзадачу: продемонстрировать общность этих мыслителей как теоретиков космизма – особого, «уникального» направления русской научной и философской мысли XIX–XX веков.

В антологии представлены тексты и отрывки из текстов В.Ф. Одоевского, А.В. Сухово-Кобылина, Н.Ф. Федорова, В.С. Соловьева, Н.А. Умова, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, В.Н. Муравьева, А.К. Горского, Н.А. Сетницкого, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, Н.Г. Холодного, В.Ф. Купревича, А.К. Манеева. Согласитесь – внушительный состав участников привлечен составителями под знамена космизма!

В философском наследии таких мыслителей, как В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, составитель и автор подробного предисловия С.Г. Семенова выделяет линию, «близкую пафосу идей русского космизма», обозначая ее как «активно-эволюционную». «Человек для активно-эволюционных мыслителей, – пишет она, – существо еще промежуточное, находящееся в процессе роста, далеко не совершенное, но вместе сознательно-творческое, призванное преобразить не только внешний мир, но и собственную природу».

Однако это все еще весьма общий признак «направления», под который можно с успехом «подвести» едва ли не большую часть европейской философии, и уж точно – философию Нового времени, классику XIX века, включая Гегеля, Маркса и даже Ницше, вряд ли желанного в подбираемой компании космистов...

И здесь, видимо, призван спасти положение другой критерий: «...субъектом планетарного и космического преобразовательного действия признается не отдельный человек, а соборная совокупность сознательных, чувствующих существ, все человечество в единстве своих поколений». У «штурвала эволюции» должно стоять «целокупное человечество».

Возможно, что у всех собранных в антологии авторов можно найти и то, что выглядит достаточным основанием привлечь их в национальную партию космизма и использовать в программе «расширения прав сознательно-духовных сил, управления духом материи, одухотворения мира и человека», тем более что на это теперь уже не надо спрашивать персонального согласия. И все же мне кажется, что каждый из рекрутированных мыслителей прежде всего существен в своем отдельном бытии. Свидетельство тому – сами тексты, которые действительно очень тщательно, удачно и с большим знанием предмета подобраны составителями.

Хочу обратить внимание читателей на некоторые из представленных в книге фигур.

Из литературного наследия князя В.Ф. Одоевского (1803–1869) составители выбрали для антологии главы из романа-утопии «4338 год». Достижения высокой научно-технической цивилизации и просвещения накануне гибели: астрономы исчислили год катастрофы – встреча с Землей кометы Вьела должна произойти через год после описываемых в романе событий. Мертвая природа должна победить жизнь на Земле, ибо «природный организм человека не способен к тем отправлениям, которых требует умственное развитие», человеческие орудия оказываются несоизмеримы с умственной целью.

А.В. Сухово-Кобылина (1817–1903) читатель сможет узнать с совсем неизвестной для себя стороны. Автор сатирической трилогии более сорока лет жизни посвятил философскому творчеству: переводил Гегеля и пытался построить свое собственное учение – о «Всемире». В антологии помещены отрывки из грандиозной, лишь частью дошедшей до нас незаконченной работы «Философия духа или социология (учение Всемира)». Этот любопытнейший труд, безусловно, достоин возможно полной и комментированной публикации. Говоря о «летании», «автокинии», Сухово-Кобылин своеобразно перекликается с Н.Ф. Федоровым, выдвигавшим идею овладения пространством. И Сухово-Кобылин и Н.Ф. Федоров захвачены пафосом освобождения человека от уз пространства. Нуль пространства, точка, точечность, исхождение в дух – таковой видится им цель эволюции человеческого рода.

Физик-теоретик, «первейший русский физик-философ», профессор Одесского, а затем Московского университетов Николай Алексеевич Умов (1846–1915) рассуждает о homo sapiens explorans – человеке разумном исследующем, способном, опираясь на могущество машины, победить время, человеческое несовершенство и хаос природы.

Антология знакомит читателя с центральными работами последователей учения Н.Ф. Федорова – В.Н. Муравьева (1885–1932), А.К. Горского (1886–1943), Н.А. Сетницкого (1888–1937), после 30-х годов практически забытых и не печатавшихся.

Вряд ли известен широкому читателю и автор «Мыслей натуралиста о природе и человеке» Н.Г. Холодный (1882–1953) – биолог, коллега Вернадского, разработчик идеи антропосферы, решительно чуждый утопизма.

Антология снабжена предисловиями к авторским текстам и примечаниями, что, безусловно, ставит книгу в разряд добротных профессиональных изданий.

|

Восходящая эволюция Ноосферные задачи Метаморфоза любви Выход человека из «его заключения на Земле» [Заключение] |

Еще несколько лет назад понятие русского космизма, как и почти ему синонимичное – космической философии, брали неизменно в кавычки как приблизительное, чуть не метафорическое образование. Сейчас русский космизм уже основательно окреп в своих правах, обрел законное гражданство в отечественном культурном наследии. Однако объем и содержание этого понятия и стоящего за ним течения мысли остаются весьма расплывчатыми, то существенно разбухая, то, напротив, сужаясь до трех-четырех имен. Под космизмом часто понимается целый поток русской культуры, включающий не только философов и ученых, но и поэтов, музыкантов, художников. В нем оказываются и Ломоносов, и Тютчев, и Вячеслав Иванов, и Скрябин, и Рерих, и Чюрлёнис... Есть некое космическое веяние и дыхание в произведениях того или иного творца – и этого оказывается достаточным, чтобы произвести его в космисты. Но тогда то же можно было бы спокойно проделать с доброй половиной культурных деятелей не только России, но и всего мира, ведь ощущение глубинной причастности сознательного существа космическому бытию, мысль о человеке как микрокосме, в стяженном виде вместившем в себя все природные, космические стихии и энергии, проходят через мировую культуру, как восточную, так и западную. В древнейших религиозных и мифологических представлениях человек уже прозревал соотношения и взаимосвязи между своим существованием и бытием Вселенной и эту свою интуицию претворял в различные, преимущественно образные, формы. Космические символы и образы народного бытового искусства и поэзии, микро- и макрокосмические соответствия (вспомним, что и мир мог представляться в виде Огромного Человека, Брамы у индусов и т.д.) выражали эту, условно говоря, объективную идею целостности мироздания, органичной включенности в него жизни и сознания. Но рядом всегда существовал и более активный подход, являлось стремление воздействовать на мир в желательном направлении. Многообразные магические ритуалы, которыми была заполнена жизнь древнего человечества, подтверждают это пусть наивно, но впечатляюще: человек вставал против Вселенной как власть имеющий, заклинатель и повелитель материи, ее сил и «духов». Преображающая человека и мир мечта стремилась к преодолению ограниченности человека в пространстве и времени, она воплощалась в сказочные, фольклорные образы господства над стихиями – воздушные полеты, метаморфозы вещества, живую и мертвую воду... По существу, с древности до конца XIX в. эта космическая – в широком смысле – тема развивалась только в мифе, фольклоре, поэзии, а также в некоторых философско-утопических, фантастических произведениях (к примеру, у Сирано де Бержерака, Жюля Верна).

Но знаменательно, что именно в России, ставшей родиной научного учения о биосфере и переходе ее в ноосферу и открывшей реальный путь в космос, уже начиная с середины прошлого столетия вызревает уникальное космическое направление научно-философской мысли, широко развернувшееся в XX в. В его ряду стоят такие философы и ученые, как Н.Ф. Федоров, А.В. Сухово-Кобылин, Н.А. Умов, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, В.Н. Муравьев, А.К. Горский, Н.А. Сетницкий, Н.Г. Холодный, В.Ф. Купревич, А.К. Манеев. В философском наследии мыслителей русского религиозного возрождения – В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева – также выделяется линия, близкая пафосу идей русского космизма. Имеется в виду то склонение в русской православной философии, которое Н.А. Бердяев называл «космоцентрическим, узревающим божественные энергии в тварном мире, обращенным к преображению мира» и «антропоцентрическим... обращенным к активности человека в природе и обществе»01. Именно здесь ставятся «проблемы о космосе и человеке», разрабатывается активная, творческая эсхатология, смысл которой, по словом Бердяева, в том, что «конец этого мира, конец истории зависит и от творческого акта человека»02.

Избежать неправомерного и безмерного расширения этого философского течения можно, если сразу же обозначить принципиально новое качество мироотношения, которое является определяющей его генетической чертой. Это идея активной эволюции, т.е. необходимости нового сознательного этапа развития мира, когда человечество направляет его в ту сторону, в какую диктует ему разум и нравственное чувство, берет, так сказать, штурвал эволюции в свои руки. Поэтому возможно точнее будет определить это направление не столько как космическое, а как активно-эволюционное. Человек для активно-эволюционных мыслителей – существо еще промежуточное, находящееся в процессе роста, далеко не совершенное, но вместе сознательно-творческое, призванное преобразить не только внешний мир, но и собственную природу. Речь по существу идет о расширении прав сознательно-духовных сил, об управлении духом материи, об одухотворении мира и человека. Космическая экспансия – одна из частей этой грандиозной программы. Космисты сумели соединить заботу о большом целом – Земле, биосфере, космосе с глубочайшими запросами высшей ценности – конкретного человека. Недаром такое важное место здесь занимают проблемы, связанные с преодолением болезни и смерти и достижением бессмертия. Гуманизм – одна из самых ярких черт этой замечательной плеяды мыслителей и ученых, но это гуманизм не прекраснодушный и мечтательный – он основан на глубоком знании, вытекает из целей и задач самой природной, космической эволюции.

Огромен и конкретен вклад в активно-эволюционную мысль В.И. Вернадского. Его научно-философские теории можно в определенном смысле уподобить прочному фундаменту, без которого дерзновенные идеи и проекты космистов могли бы обернуться прекрасными, но всего лишь воздушными замками.

В 1920 г., работая над созданием биогеохимии, призванной изучать влияние «живого вещества» на историю земных химических элементов, Вернадский (к этому времени уже известный минералог, геолог и химик) исследует огромную литературу по первой составляющей этого нового синтеза – биологии (дисциплины, которой прежде он прямо не касался). И тут его умный взгляд и чуткая интуиция великого натуралиста-мыслителя выхватывают среди теорий и догадок прошлого одно неоцененное открытие. Речь идет об открытии американского ученого Джеймса Дана (1813- 1895), известного в свое время геолога и минералога. Этот современник Дарвина на восемь лет ранее выхода в свет в 1859г. эпохального «Происхождения видов...» выдвинул понятие, которое назвал энцефалозом или цефализацией (от греч. kephalē – «голова»). Излагая современным языком эту идею, Вернадский писал: «В наших представлениях об эволюционном процессе живого вещества мы недостаточно учитываем реально существующую направленность эволюционного процесса»03. С эпохи кембрия, когда появляются зачатки центральной нервной системы, и далее идет медленное, пусть с остановками, но неуклонное (без откатов назад) усложнение, усовершенствование нервной системы, в частности головного мозга. Убедительно доказывают это палеонтологические данные, прослеживаемые за последние пятьсот миллионов лет, хотя сам процесс уходит намного дальше в глубь геологического времени. От моллюсков до «гомо сапиенс» это нарастающее движение неотразимо обнаруживает себя. Удивительно, замечал Вернадский, что не только Дарвин не оценил идеи своего североамериканского коллеги: она вообще выпала из научного обихода биологии. Впрочем, были на то причины. Свой вывод Дана, профессор Йельского университета в Нью-Хейвене, развивал больше на территории философии и теологии, а уж сюда направлялась особая идейная бдительность пуритан Новой Англии. Результатом стал острый конфликт этой идеи с суровым религиозным догматизмом, царившим в штате, и цефализация была утоплена для научного обсуждения и развития почти на семьдесят лет. Вернадский извлекает ее из забвения, осмысливает в четкой эволюционной перспективе и вводит в науку под именем «принцип Дана».

Не забывает он отметить и заслуги современника и соотечественника Дана геолога Джозефа Ле Конта, который тот же процесс особой направленности эволюции, отсчитываемый от возникновения нервной системы у живых существ до появления человека, назвал психозойской эрой. «Принцип Дана», цефализация – это не теория, но и не гипотеза, которая может быть доказана, а может и нет. Тут мы имеем дело с эмпирическим обобщением, т.е. с большой суммой точных фактов, не имеющих случаев опровержения. Спорить против эмпирического обобщения бесполезно, его можно лишь по-разному истолковать, ставить в те или иные ряды объяснения. Сам Вернадский четко формулирует характер и смысл такой «кривой прямой линии» развития живого. Это объективный природный процесс, закономерно длящийся в полярном векторе времени, устремляясь постоянно в одном, необратимом направлении.

В теории эволюции, как известно, выдвигались различные причины происхождения животных видов, их смены и развития, в основном сводимые к тому или иному сочетанию изменчивости и наследственности, пластичного приспособления организмов к среде и сложных генетических, мутационных законов. Последовательное же совершенствование нервной, мозговой ткани, приведшее к созданию человека, по меньшей мере, намекает на спонтанные импульсы самой эволюции, на ее внутренние закономерности, на, если хотите, некую ее «идеальную» программу, стремящуюся к своей реализации. Интересно, что именно геологи впервые научно выразили и представление о колоссальном значении человека, его трудовой, творческой деятельности в активном преобразовании планеты. Независимо друг от друга американец Чарлз Шухерт и А.П. Павлов, оба геологи, в начале нашего столетия пришли к выводу, что с появлением человека историю Земли необходимо выделить в особую геологическую эру: Шухерт вслед за Ле Контом определяет ее как психозойскую, Павлов – как антропогенную. Вернадский вспоминает и их предшественников: основатель современной гляциологии Агассис в середине прошлого века говорил об эре человека, а прежде, в XVIII в., Бюффон – о царстве человека.

Но в философии и до них Вернадский видит мысли, предчувствия, связанные с пониманием жизни, ее места и роли во Вселенной, которые могут быть соотнесены с современными научными выводами о живом веществе, об антропогенной геологической эре, о будущей роли человека. Достаточно вспомнить замечательного русского мыслителя XVIII в., который задолго до Дарвина и Дана был движим в своих размышлениях о судьбе и предназначении человека глубинными эволюционными интуициями и приходил при этом к новым, смелым выводам. Откроем основное философское произведение А.Н. Радищева (1749–1802) «О человеке, его смертности и бессмертии» (1792). Для него человек – верхняя ступень лестницы постепенного совершенствования природных существ. В нем все стихии и возможности природы сошлись вместе, чтобы создать ее венец. Человек отличается от всех прочих природных существ прежде всего творческим характером своей природы, тем, что он сам себя создает, начиная с первого акта своей самодеятельности – когда принимает вертикальное положение. Само несовершенство его физической организации становится мощнейшим побуждением к развитию. Глубоко прочувствовав и выразив восходящий характер эволюции от низших ко все более высоким формам, русский мыслитель исторгает из себя замечательный риторический вопрос, которому никогда не дает иссякнуть человеческое сердце: «Но неужели человек есть конец творению? Ужели сия удивления достойная постепенность, дошед до него, прерывается, останавливается, ничтожествует? Невозможно!..»04. И такие обретенные человеком уникальные, высшие свойства, как разум, духовность, сердечность, большей частью поглощаясь низменной борьбой за материальные условия жизни, не достигают ни настоящего развития, ни полного истинного применения. А ведь именно эти драгоценные способности определяют человека как особое существо в мире. Немецкий просветитель XVIII в. Гердер в сочинении «Идеи к философии истории», повлиявшем на взгляды Радищева, писал: «Странно поражает нас, что из всех обитателей Земли человек – далее всего от достижения цели своего предназначения». Объективная неизбежность дальнейшего развития самого человека для обретения им высшей, «богоподобной гуманности» вытекает для Гердера и для Радищева из того импульса к совершенствованию, который пронизывает становление мира жизненных форм. Субъективная же необходимость диктуется ощущением смертного человека, что за время своего существования он только починает свои духовные возможности, для которых впереди мог еще расстилаться бесконечный путь. Внутренние, душевно-духовные силы человека как будто требуют для себя иного, по словам Гердера, «органического строя». Преображенная новая природа, считают и русский и немецкий философы, не может не ждать человека, в ней-то наконец и распустится медленно созреваемый «бутон человечности». В этих размышлениях и активное неприятие промежуточной, противоречивой, бесконечно двоящейся между данным и должным натуры человека, и призыв к нему «обрести необходимую ступень света и уверенности, положив на это свой труд...»05.

Эта же эмоциональная мысль, эта же мечта, движимая сходной эволюционной логикой, звучит у всех мыслителей-космистов в различном контексте, философском, религиозном или научном, как у того же Вернадского. Объективно констатируемая направленность развития живого не может прекратить свое действие на человеке в ныне существующей, еще далеко не совершенной природе. «Мы могли бы это предвидеть из эмпирического обобщения из эволюционного процесса. Homo sapiens не есть завершение создания, он не является обладателем совершенного мыслительного аппарата. Он служит промежуточным звеном в длинной цепи существ, которые имеют прошлое и, несомненно, будут иметь будущее»06. «Прогресс организмов шел непрерывно и не может поэтому остановиться на человеке», – утверждал Циолковский; «Человек не есть “венец творения”», – убежден Вернадский; за сознанием и жизнью в нынешней форме неизбежно должны следовать «сверхсознание» и «сверхжизнь», верят по существу все активно-эволюционные мыслители.

Идеал обо́жения, развитый в религиозной ветви русского космизма, также предполагает трансцендирование, превозможение человеком и человечеством его наличной физической, душевной и духовной природы и стяжание высшего, бессмертного, преображенного Божественного бытия. У этой ветви – своя традиция мысли, связанная с той христианской антропологией, которая сложилась у ряда отцов церкви и особенно ярко выразилась в учении о божественных энергиях св. Григория Паламы (XIV в.), византийского богослова и церковного деятеля. Не только Бог, учил Григорий Палама, будучи по своей сущности непостижимой, неопределимой, трансцендентной реальностью, нисходит своими энергиями, своими действиями в мир для спасения человека, но и последний, неся в себе образ и подобие Божие, может в особом акте выхода из себя, вознесения над собственной тварной природой, уже сейчас, еще на Земле, увидеть «нетварный свет», самого Бога, – иначе говоря, способен физически предвосхитить то, что должно стать по благодати и природой самого человека. Эту же мысль выражает и знаменитый афоризм выдающегося богослова и мыслителя IV в. Василия Великого: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом». Русские религиозные мыслители конца XIX-XX в. разработали уже цельную концепцию богочеловечества как соборного, все человечески-космического обо́жения (макрообо́жения, по выражению современного исследователя С.С. Хоружего).

Идеи Вернадского о живом веществе, о космичности жизни, о биосфере и переходе ее в ноосферу своими творческими корнями уходят в новую, начавшую активно создаваться с конца XIX – начала XX в. философскую традицию осмысления явления Жизни и задач человека как вершинного ее порождения. Однажды, размышляя о возникшей в это время атмосфере «неудовлетворения узкими размерами Земли и даже Солнечной системы, искания мировой космической связи», выразившейся, в частности, в романных утопиях, Вернадский заметил следующее: «Оно (это неудовлетворение. – С. С.) сказывается в увеличении значения этих идей в некоторых философских исканиях конца XIX – начала XX в. у философов различной подготовки, например, с одной стороны, у Бергсона, а с другой – у таких искателей истины, как, например, Н.Ф. Федоров»07.

В книге «Творческая эволюция» (1903) Бергсон выдвинул новую в западной философии идею: жизнь – такая же вечная составляющая бытия, как материя и энергия, а разворачивание жизни – процесс космический, движимый внутренним творческим «порывом». Такое видение было особенно близким Вернадскому. Французский мыслитель развивал только еще начавшее утверждать себя положение о фундаментальном антиэнтропийном качестве живого. Он разворачивает грандиозную панораму нарастающего эволюционного вала жизни. Поэтическими красками представлена картина того, как энтропийным силам упрощения, дезорганизации, распада, царящим в мировой материи, противостоит тенденция к увеличению порядка, организации, связанная с потоком жизни и сознания. Разумная деятельность человечества при этом выходит в авангард зоны накопления энергии, творческой мощи, стремящейся к одухотворению и преобразованию мира: «Все живые существа держатся друг за друга и все подчинены одному и тому же гигантскому порыву. Животное опирается на растения, человек живет благодаря животному, а все человечество во времени и пространстве есть одна огромная армия, движущаяся рядом с каждым из нас, впереди и позади нас, способная своею мощью победить всякое сопротивление и преодолеть многие препятствия, в том числе, может быть, и смерть»08.

Бергсон ввел новое определение человека, которое впоследствии широко употреблял Вернадский: homo faber – человек-ремесленник, человек, созидающий искусственные вещи и орудия. А искусственное есть тот исключительно человеческий вклад в наличность мира, который расширяет способности и возможности самого человека, как бы продолжает его органы и дает ему новые: автомобиль – быстрые ноги; микроскоп и телескоп – невероятно усилившееся зрение; самолет, ракета – несуществующие крылья и т.д. «Потребность в творчестве», по Бергсону, определяет жизненный порыв в целом, а в человеке достигает своего апогея. Человек – «исключительный успех жизни», но так же, как у Вернадского, еще не ее венец. Творческие способности человека должны обернуться и на него самого, раздвинуть его еще ограниченное, преимущественно рациональное сознание. Пределы не поставлены.

В те же годы, когда появилась «Творческая эволюция», в России первый русский физик-теоретик Н.А. Умов, о котором Вернадский писал как о «крупном, недостаточно оцененном ученом-мыслителе», по-своему развивает близкие идеи о «силе развития», направляющей живое ко все большему совершенствованию сознания, об антиэнтропийной сущности жизни (он даже предлагал ввести третий закон термодинамики, приложимый к областям жизни и сознания), наконец, о творческой природе человека. Предложенное им объяснение роста творческого потенциала эволюции просто и остроумно. Чем создание элементарнее, тем оно, так сказать, комфортабельнее, «блаженнее» слито со средой. По мере же развития для него во внешней природе обнаруживается все более «препятствий и недочетов», она все менее удовлетворяет нуждам усложнившегося в своих функциях и строении организма, и он вынужден все усиленнее приспосабливать среду к себе, начинать «работать» (вначале инстинктивно) с веществом мира, формировать, строить его (те же гнезда и норы животных). «С возрастающим в ряде живых существ усложнением жизни должна поэтому возрастать и способность к творчеству и ее последовательный переход от бессознательных к сознательным актам»09. В человеке этот процесс – уже его определяющая родовая черта. В недрах человечества, считает Умов, вызревает новый эволюционный тип – homo sapiens explorans (человек разумный, исследующий), стоящий на гребне эволюции, девиз которого – «Твори и созидай!».

Интересно, что к своим выводам Умов приходит из противоположного Бергсону (и Вернадскому) представления о происхождении жизни. Ссылаясь на ничтожнейший, почти нулевой процент живой материи во Вселенной, Умов считал, возникновение жизни совершенно маловероятным событием. Тем не менее она смогла осуществиться на нашей планете только потому, что это произошло не в «ограниченной материальной системе», а «в системе беспредельной», каковой является весь космос. Тем самым ученый подразумевает: вся Вселенная каким-то образом «работала» на это великое рождение, создав невероятно сложное, уникальное сочетание факторов в одном месте. Оказывается, и такая онтологическая посылка единственности жизни и сознания на Земле должна не приводить человечество в отчаяние, а, напротив, усиливать его нравственную ответственность перед чудом жизни, перед всей эволюцией, всей Вселенной.

Со своим призывом к творческой регуляции эволюционного процесса Умов был в России не один. Родоначальником всей активно-эволюционной, космической мысли в России был как раз «искатель истины» Н.Ф. Федоров с его учением «общего дела». «Изумительным философом» назвал Циолковский Федорова в своих воспоминаниях, написанных незадолго до смерти (основоположник практической космонавтики вспоминал «необыкновенного библиотекаря», своего первого учителя по московским «университетам» самообразования, заронившего в него живые семена космической мечты). И действительно, было перед чем изумиться! Недаром среди глубоко пораженных и заинтересованных учением Федорова были такие его современники, такие могучие умы и таланты, как Достоевский, Лев Толстой, Владимир Соловьев. «Философия общего дела» (под этим названием вышли посмертно труды Федорова) открывала перед человечеством невиданные дали, призывала к титаническому преобразовательному дерзанию. «Порожденный крошечною Землею, зритель безмерного пространства, зритель миров этого пространства должен сделаться их обитателем и правителем». «Природа в нас начинает не только сознавать себя, но и управлять собою». «В регуляции же, в управлении силами слепой природы и заключается то великое дело, которое может и должно стать общим». «Должна быть умерщвлена, наконец, и смерть сама – самое крайнее выражение вражды, невежества и слепоты, т.е. неродственности». «Все должны быть познающими и все – предметом знания». Признав внутреннюю направленность природной эволюции ко все большему усложнению и, наконец, к появлению сознания, Федоров приходит к следующей дерзновенной мысли: всеобщим познанием и трудом человечество призвано овладеть стихийными, слепыми силами вне и внутри себя, выйти в космос для его активного освоения и преображения, обрести новый, бессмертный космический статус бытия, причем в полном составе прежде живших поколений («имманентное воскрешение»). Сознательное управление эволюцией, высший идеал одухотворения мира раскрывается у Федорова в последовательной цепочке задач: это регуляция «метеорических», космических явлений; превращение стихийно-разрушительного хода природных сил в сознательно направленный; создание нового типа организации общества – «психократии» на основе сыновнего, родственного сознания; работа над преодолением смерти, преобразованием физической природы человека; бесконечное творчество бессмертной жизни во Вселенной. Для исполнения этой грандиозной цели русский мыслитель призывает ко всеобщему познанию, опыту и труду в пределах реального мира, реальных средств и возможностей при уверенной предпосылке, что эти пределы будут постепенно расширяться, доходя до того, что пока кажется еще нереальным и чудесным.

Ни в одном из идеалов, которые до сих пор выдвигало человечество как свою высшую цель, не призывались действительно все до одного на единое дело, касающееся всех, и не только живущих, но и всех умерших, и всех тех, кому жить, и, наконец, всего в мире, всей природы и далее всей Вселенной. Говоря философским языком, у Федорова в субъекте все, а в объекте всё, с тем чтобы всеобщим трудом и творчеством достичь всего, что представляется человеку наивысшим благом. Необычно важна для русского мыслителя идея истинного коллективизма («Жить со всеми и для всех»), направленного на общего врага всех без исключения: смерть, разрушительные стихийные силы; тут кроется источник его безграничного оптимизма: все, одушевленные высшей целью, касающейся конкретно каждого, могут невероятно много, фактически всё.

Новый грандиозный синтез наук, к которому призывал Федоров, должен быть осуществлен в космическом масштабе и быть прежде всего преобразовательно-деятельным: в нем практика, т.е. знание, доказанное «опытами в естественном размере», всеобщей регуляцией, сам достигнутый несомненный результат труда становится высшим критерием истины. Лаборатории ученых – а исследователями делаются все – распахиваются на всю природу, весь мир, углубляются в самого человека, его «физику» и психику, в тайны смерти и зла.

Во всеобщую космическую науку о жизни, науку о человеке в том числе, входят все науки, ибо жизнь – единая целостность, в которой все взаимосвязано. Жизнь человека затухает, по меньшей мере, по двум рядам причин: внешним (стихийность среды, ее разрушительный характер, чему не может противостоять недостаточная, говоря современным научным языком, информационная емкость человеческого организма, т.е. недостаток знания и умения, который, по мысли Федорова, может быть преодолен всеобщим познанием, трудом, регуляцией природы) и внутренним (сама материальная организация человека оказывается неспособной к бесконечному самообновлению, не есть совершенно открытая система, тут необходима всеобъемлющая психофизиологическая регуляция).

До сих пор свое расширение в мире, господство над его стихийными силами человек осуществлял прежде всего за счет искусственных орудий, продолжавших его органы, одним словом, при помощи ехнических средств и машин. На этом пути достигнуты колоссальные успехи, осуществились сказочные мечтания о сапогах-скороходах, коврах-самолетах и т.д. Развивая технику, человек не покушается на собственную природу как таковую, он священно блюдет ее норму и границу, оставляя себя самого как есть, ограниченным и физически и умственно. Сила его увеличивается за счет внешних ему, его телу, его мозгу и сердцу орудий и машин. Разрыв между мощью техники и слабостью самого человека как такового все растет и потому все более ошеломляет, даже начинает ужасать (отсюда современные мифы-фобии «восстания машин», порабощения людей будущими киборгами, могучими роботами и т.д.). Нельзя отрицать значения техники, нужно только поставить ее на место. Технизация, считает Федоров, может быть только временной и боковой, а не главной ветвью развития. Нужно, чтобы человек ту же силу ума, выдумки, расчета, озарения обратил не на искусственные приставки к своим органам, а на сами органы, их улучшение, развитие и радикальное преображение (так, скажем, чтобы человек сам мог летать, видеть далеко и глубоко и т.д.). «Человеку будут доступны все небесные пространства, все небесные миры только тогда, когда он будет воссоздавать себя из самых первоначальных веществ, атомов, молекул, потому что тогда только он будет способен жить во всех средах, принимать всякие формы»10. Федоров часто говорит о необходимости глубокого исследования механизма питания растений, по типу которого возможны перестройки и у человека (предвосхищение идеи Вернадского об «автотрофности» человека). Человек должен так чутко войти в протекающие в природе естественные процессы, чтобы можно было по их образцу – но на более высоком, сознательном уровне – обновлять свой организм, строить для себя новые органы, иными словами – овладевать направленным естественным тканетворением. Эту способность человека в будущем создавать себе всякого рода творческие органы, которые даже будут меняться в зависимости от среды обитания, действия, наш философ-мечтатель называет полноо́рганностью.

В связи с этим вспоминается одна из центральных идей Бергсона о двух путях развития, по которым пошла жизнь: бессознательного инстинкта и интеллекта. Главное качество инстинкта «есть способность пользоваться и даже создавать орудия, принадлежащие организму» (пример трансформизма такого рода – превращение куколки в бабочку). А человек, homo faber, созидает орудия, свои искусственные органы, для манипулирования с телами мира, что ведет к развитию интеллекта, а с ним, в определенном смысле, механистического подхода к миру. «Интеллект, – подчеркивает французский философ, – характеризуется природным непониманием жизни». Инстинкт же, напротив, органичен, он изнутри, интимно чует мир. Если бы инстинкт мог озариться сознанием, то проник бы в самые недра жизни, в ее тайное тайных, ведь сам он «продолжает ту работу, посредством которой жизнь организует материю». В человеке есть неразвитые зародыши такого рода «инстинкта». Это прежде всего интуиция. Через нее можно скорее и глубже если не осознать, то смутно почувствовать саму суть вещей, суть жизни, а действует интуиция через симпатию, со-чувствие, как бы слияние с предметом, через мгновенное преодоление того раскола на субъект – объект, который развился в ходе орудийного отношения человека к миру. Недаром у Бергсона человек по-настоящему еще не соответствует определению sapiens, он только faber, что как раз указывает на его нынешнюю ограниченность. Путь интеллекта, только технического развития ведет, по мнению Бергсона, по существу к рабству у материи. Освободиться от него возможно будет только тогда, когда сознание человека сумеет «обратиться вовнутрь и разбудить те возможности интуиции, которые еще... спят». Так вот, если вернуться к идеям Федорова, то творчество самой жизни, «органический» прогресс, к которому он призывает, это и есть расширение интеллекта за счет разбуженных и развитых ресурсов интуиции, сознательное овладение тем «органосозиданием», которое доступно «творящему стану» самой природы на уровнях инстинкта. Движет такой прогресс мечта о бессмертии, которая в трудах Федорова обрела достижимые очертания: впервые в истории был предложен реалистический путь опытного познания, преобразования законов природы, всеобщего труда, – путь, ведущий к победе над смертью.

Интересно, что почти одновременно с Федоровым еще один его современник пытался обосновать будущее космическое развитие человечества. Речь идет о знаменитом драматурге А.В. Сухово́-Кобылине. Удалившись в свое родовое имение, более двадцати лет он отдал построению оригинального философского синтеза, основанного на эволюционном учении Дарвина и диалектике Гегеля. В 1899 г. в Кобылинке разразился пожар – погибла библиотека и все рукописи ее владельца. Мир так и не узнал «учения Всемира» (так называл свою философию сам автор). Случайно сохранившиеся остатки рукописей Сухово-Кобылина, а также более поздние авторские попытки восстановления текста нуждаются в тщательном исследовании. Их публикация и анализ обнаружат потерянное звено русской мысли конца прошлого века, причем той ее линии, которая относится к активно-эволюционной, космической философии.

Сейчас человечество, считал Сухов-Кобылин, находится в своей земной (теллурической) стадии развития. Ему предстоит пройти, завоевать собственным усилием еще две: солярную (солнечную), когда произойдет расселение землян в околосолнечном пространстве, и сидеральную (звездную), предполагающую проникновение в глубины космоса и их освоение. Это и будет Всемир, «всемирное человечество» – «вся тотальность миров, человечеством обитаемых во всей бесконечности Вселенной». Такое звездное будущее возможно лишь при колоссальном эволюционном прогрессе человечества, творчестве им своей собственной природы. Дальнейшее одухотворение человека связано в мечте Сухово-Кобылина, в частности, с достижением способности «летания», которое есть как бы отрицание пространства, победа над ним. Изобретение таких средств передвижения, как .велосипед, локомотив, для философа – первые шаги к этой будущей свободе и силе, «почин, зерно будущих органических крыльев, которыми человек несомненно порвет связующие его кандалы этого теллурического мира»11. «Человека технического» сменит «человек летающий»: «высший, т.е. солярный, человек просветит свое тело до удельного веса воздуха... »для этого выработает свое тело в трубчатое тело, т.е. воздушное, более того, в эфирное, т.е. наилегчайшее тело»12. В результате преобразовательного действия, направленного на собственную природу, человек как бы сбросит свою нынешнюю тяжелую .телесную оболочку и превратится в бессмертное духовное существо. Это и есть радикальное переосмысление гегелевского «абсолютного духа», тут обернувшегося реальным человечеством в его грядущей космической судьбе. Но все развитие этого человечества идет у Сухово-Кобылина путем довольно жесткого отбора, куда попадают целые периоды истории, особенна ранней (в таком видении эволюционного процесса он опирается на дарвиновские идеи селекции и борьбы за жизнь, перенесенные им на человеческое общество). Когда философ в самое начало человека помещает только зверообразного антропофага, а в конец его, «экстрем», – лучезарную духовную личность, бессмертное звездное человечество, то все этапы, ведущие к этому блистательному финалу (человек «чувственный», «рассудочный» вытесняется «разумным»), а уж тем паче самое начало движения (дикарь), идут спокойненько на перегной.

Любая философская теория направляется в своих посылках и выводах тем или иным нравственно-ценностным импульсом. Федоров в своих футурологических построениях, в отличие от Сухово-Кобылина, всегда опирается на сверхприродные, духовные задатки человека, предвосхищая будущее их развитие с полным вытеснением всего животного, «дарового» в нем. Усматривая в первоначальном, так сказать, человеке сыновнее чувство, нравственное потрясение от осознания смерти, одаривая его сердцем, может быть, чище нашего, Федоров как бы выдвигает теоретическую философскую предпосылку его равноценности нам (как, впрочем, и всех живших на земле людей) и необходимости личного присутствия в будущем всемирном человечестве.

Подводя итоги всплеску новых философских идей, во многом стимулированных естественнонаучными открытиями середины прошлого века, отметим следующее. Идея эволюции словно открыла воздух сокровенным человеческим надеждам. Было воспринято главное: раз идет все усложняющееся преемственное развитие форм жизни, то и человек получает определенный естественный шанс для своего совершенствования. Исходя из одного, общего желания превзойти, перерасти нынешнюю противоречивую, промежуточную природу человека, проективная мысль начала работать в двух направлениях. Образовались как бы два идейных рукава. В одном из них чувствовалось сильнейшее, направляющее действие дарвиновских идей естественного отбора, борьбы за существование как двигателей прогресса (та или иная форма, часто скрытая и неосознанная, социал-дарвинизма). Даже лучшие идеи этой ориентации искривлены полем этого воздействия. Дальнейшее восхождение «гомо сапиенс» виделось на природных путях борьбы и вытеснения слабых и неприспособленных форм. Но любая самая утонченная селекционная идея, перенесенная на человека, всякого рода природно-биологические идеалы усовершенствования высших рас и экземпляров рода человеческого приводят в конце концов лишь к новому виду антропофагии. И горло одиночного антропофага первобытных времен вырастает в громаднейшую глотку, пожирающее жерло, в котором должны бесследно исчезнуть тысячи и миллионы неудачных, неполноценных и недостойных. Так, французский философ Эрнест Ренан (1823–1892), представляя блистательное эволюционное будущее, где у него и торжество науки, и бесконечно умножившийся разум человечества, познавшего все свое прошлое, тайные пружины мира и ставшего всемогущим властелином материи, договорился до проекта выделения «небольшой части аристократов ума, которые являются головой человечества и которых масса сделала бы хранилищем своего разума»13, и даже до настоящего «научного ада» как страшной карательной меры для непокорных. И конечно, наиболее яркий и крайний пример тут -идея «сверхчеловека» Ницше, столь кроваво опошлившаяся в известных попытках ее истерической реализации.

Но в разного рода разбавлениях, в значительно более гуманных вариантах логическая и душевная установка на «селекцию» прослеживается и в таких явлениях активно-эволюционного, космического синтеза, как «учение Всемира» Сухово-Кобы-лина, или в некоторых идеях Умова и Циолковского. При всем пафосе творчества, одухотворения мира и человека в их построениях временами звучат жесткие элитарные нотки: у Сухово-Кобылина в разряд уходящих в труху бытия попадают наши «зверообразные», дикие предки, «несовершенные» расы; у Умова дается внутреннее согласие на неизбежность вымирания неких людей-автоматов, не сумевших подняться на гребень эволюции; у Циолковского встречается идея «искусственного подбора», приводящего к созданию «существ без страстей, но с высоким разумом», или задача «профилактического» уничтожения несовершенных, низших форм жизни.

Другая нравственно-философская тенденция, обосновывая самодостаточное значение человеческой личности, солидарно-родственно связанную цепь поколений, была одушевлена идеалом всеобщности. Как ученый Вернадский высказывался в этом смысле однозначно: «Геологический эволюционный процесс отвечает биологическому единству и равенству всех людей – Homo sapiens и его геологических предков Synanthropus и др. <...> Нельзя безнаказанно идти против принципа единства всех людей как закона природы»14. Кстати, это направление активно-эволюционной мысли недаром всегда протестовало против абсолютизации в самой природе значения селекции и борьбы за существование. Реальности больше отвечает, полагал тот же Вернадский, обратный закон – «принцип солидарности», выдвинутый двумя русскими учеными независимо друг от друга: сначала зоологом Карлом Кесслером, а позже П. Кропоткиным. Наиболее радикально-дерзновенным выразителем этого направления является Федоров. Для автора «Философии общего дела» человеческая личность – высшая ценность и, следовательно, такая же ценность – ее бесконечная, преображенная жизнь, причем развитое нравственное чувство личности требует спасения буквально всех погибших, возвращения всех утраченных. Философ призывал не потерять ни единого из малых сих, чутко ценить даже слабые проявления человеческой индивидуальности, которая должна быть развита до своего совершенства у всех без изъятия всеобщим и личным творчеством и трудом. Ту же цель обо́жения человека ставили и другие религиозные мыслители: и В.С. Соловьев, и П.А. Флоренский, и С.Н. Булгаков, и Н.А. Бердяев... Одним из вариантов активно-эволюционного осмысления задач человека в мире стала теория ноосферы, суть которой под различными словесными обличьями является неотъемлемой принадлежностью круга идей русского космизма.

Впервые слово «ноосфера» прозвучало в стенах старейшего учебного заведения Франции – парижском Коллеж де Франс на лекциях 1927/28 учебного года из уст последователя Бергсона – философа и математика Эдуарда Леруа. При этом соавтором ноосферной концепции был объявлен его друг и единомышленник Тейяр де Шарден, палеонтолог и философ. Оба строят свою мысль, опираясь на понятия биосферы и живого вещества, в том духе, как они были развиты Вернадским в его знаменитых лекциях в Сорбонне в 1922–1923 гг. А Владимир Иванович в свою очередь принимает идею ноосферы и продумывает ее далее. С конца 30-х гг. в эту идею стягивается самая суть оптимистического мировоззрения русского ученого. Недаром и последней его опубликованной работой, своеобразным исповеданием веры и духовным завещанием становится небольшая статья «Несколько слов о ноосфере» (1944).

По мнению авторов ноосферной теории, появление человека в ряду восходящих жизненных форм означает, что эволюция переходит к употреблению новых средств – психического, духовного порядка. Действительно, эволюция в своем первом мыслящем существе произвела небывалое орудие своего дальнейшего развития: разум, обладающий самосознанием, возможностью глубинно познавать и преобразовывать себя и мир. Человек – кульминация спонтанной, бессознательной эволюции, но вместе с тем и некое начало, вырабатывающее в себе предпосылки для нового, разумно направленного этапа самой эволюции. С первой мысли человека о мире и себе, с первого самого малого практического изобретения, идея и проект которого стали передаваться (устно, в предании, затем письменно, в документе и книге...), совершенствоваться далее, зачался тот опоясавший ныне всю планету информационный поток сведений, знаний, концепций, теорий, который дает нам наиболее образно близкое представление о некоей новой специфической оболочке Земли (ноосфере), как бы наложенной на биосферу, но не слитой с ней и оказывающей на последнюю все большее преображающее воздействие. Она потому и называется сферой разума, что ведущую роль в ней играют разумные, идеальные реальности: творческие открытия, духовные, художественные, научные идеи, которые материально осуществляются в преобразованной природе, искусственных постройках, орудиях и машинах, научных комплексах, произведениях искусства и т.д.

Почти идентичное ноосфере понятие предлагал и П.А. Флоренский в письме к Вернадскому от 21 сентября 1929 г.: «Со своей стороны хочу высказать мысль, нуждающуюся в конкретном обосновании и представляющую скорее эвристическое начало. Это именно мысль о существовании в биосфере или, может быть, на биосфере, того, что можно было бы назвать пневматосферой, то есть о существовании особой части вещества, вовлеченной в круговорот культуры или, точнее, круговорот духа»15. И терминологически оба понятия достаточно близки друг другу: оба первых корня – греческого происхождения, «ноос» означает ум, разум, а «пневма» – дух, духовное начало.

Но уже трактовка Федоровым регуляции как «правящего разума природы», как «внесения в природу воли и разума» содержит в себе ядро ноосферной теории. (Кстати, среди основных значений слова «ноос» мы находим кроме разума еще и волю.) Регуляция природы определяет себя как принципиально новая ступень эволюции, как сознательно-волевое преобразовательное действие, выполняемое «существами разумными и нравственными, трудящимися в совокупности для общего дела». В традиции христианского космизма аналогом идеи ноосферы и ноогенеза (становления ноосферы) стала концепция Богочеловечества, богочеловеческого процесса обо́жения, преобразования мира.

С.Н. Булгаков в книге «Философия хозяйства» (1912), где ощущается подспудное влияние федоровских идей трудового преображения мира, утверждает следующее: «Природа, достигнув в человеке самосознания и способности труда над собой, вступает в новую эпоху своего существования. Хозяйственный труд есть уже как бы новая сила природы, новый мирообразующий, космогонический фактор, принципиально отличный притом от всех остальных сил природы. Эпоха хозяйства есть столь же характерная и определенная эпоха в истории Земли, а через нее и в истории космоса, что можно с этой точки зрения всю космогонию поделить на два периода: инстинктивный, до-сознательный или до-хозяйственный – до появления человека и сознательный, хозяйственный – после его появления»16. В своей высшей задаче хозяйственная деятельность понимается Булгаковым как осуществление Божьего завета о «владении землей», о новом обретении «прав на природу, им (человеком. – С. С.) некогда утерянных», о покорении смертоносных стихий, очеловечивании природы и обо́жении себя. Этот процесс медленен и труден. Осуществление поистине «эдемского» хозяйствования, «новой космической эры» еще далеко впереди, нынешняя же хозяйственная деятельность отмечена всеми проклятиями падшего состояния мира: рабством у материи, у вещей, отчуждением, взаимной борьбой и притеснением.

Этот же разрыв идеала ноосферы и его реальности мы встречаем и у авторов ноосферной теории. В их рассуждениях присутствуют два на первый взгляд несводимых подхода. С одной стороны, ноосфера возникает с самого появления человека как процесс сугубо объективный, стихийный, с другой – только сейчас, в наше время, биосфера начинает переходить в ноосферу; собственно ноосфера где-то еще впереди, на совсем другом, далеко не достигнутом уровне планетарного сознания и действия человечества. Такое же двойственное определение ноосферы встречается у Вернадского. Настойчиво напрашивается простейший выход из противоречия: разделить создание ноосферы на два периода. Так, современные авторы различают предноосферу и будущую собственно ноосферу, некоторые из них эту предноосферу дробят на более мелкие части: антропосферу, социосферу, выделяют техносферу, а собственно ноосферу опять же отсылают в прекрасное далеко.

Тем не менее (никуда не денешься!) на Земле создана новая искусственная оболочка – биосфера, радикально преобразованная трудом и творчеством человека. Но, как всем нам хорошо известно, это преобразование далеко не всегда было по-настоящему разумным, зачастую носило хищнический, неукротимо и жадно потребляющий природу, ее ресурсы характер. Еще Федоров предсказал нынешнее опасное направление во взаимоотношениях человека и природы, называл его утилизацией и истощением последней, утверждая при этом, что цивилизация лишь «эксплуатирующая, но не восстановляющая не может иметь иного результата, кроме ускорения конца»17. Да и ноосферный информационный поток содержит в себе идеологии и концепции антигуманные и ложные, осуществление которых или уже приносило колоссальные бедствия Земле, или грозит еще большими, вплоть до гибели самого человечества и биосферы.

Человек в своих антропологических, социальных, исторических гранях – существо еще далеко не совершенное, в определенном смысле «кризисное». Вместе с тем существует идеал и цель высшего, духовного Человека, тот идеал, который и движет им в стремлении превозмочь собственную природу. Так и создание человека – ноосфера есть и еще достаточно дисгармоничная, находящаяся в состоянии становления реальность, и вместе с тем высший идеал такого становления. И отношения между этой реальностью и этим идеалом весьма сложны. Породив разум как орудие своего дальнейшего развития, но орудие, наделенное свободой (к тому же вложенной в противоречивое, смертное творение), эволюция словно пошла на риск. Свобода – это ведь и свобода говорить не только «да» сознательному преобразованию мира (а к какому великолепно-триумфальному «да» призывают нас все активно-эволюционные мыслители!), но и «нет», вплоть до решительного и окончательного «нет» самой эволюции. С появлением человека эволюция как бы получает возможность встать в позу Гамлета и задать себе вопрос «быть или не быть?». В наше время этот момент балансирования особенно остер. Возникла реальная опасность родового самоубийства человечества, а с ним и жизни вообще. Вот она, по выражению Тейяра де Шардена, «угроза забастовки в ноосфере»! Ответственность разумных существ колоссальнее, чем они могут это представить: в своем «падении» мы увлечем за собой и всю космическую эволюцию, магистраль которой проходит через жизнь и сознание; своим малодушным, «демоническим» выбором можем обречь на неудачу весь космогенез. Универсум без нашего совокупного созидательного усилия в деле его творческого одухотворения обернется абсурдом. Но именно в силу столь решающего эволюционного значения человека мыслители-космисты считают невероятным такой глобально плачевный исход.

Вернадский как ученый-натуралист больше других сделал для объективного изучения складывающейся в геологическом и историческом времени реальности ноосферы; выдающийся мыслитель, он провидел сущность «ноосферы как цели», как идеала, а также ее задачи и движущие силы.

В XX в., по чувству и мысли ученого, возникли значительные материальные факторы перехода к ноосфере, к осуществлению идеала сознательно-активной эволюции. Первый из этих факторов – вселенскость Человечества, т.е. «полный захват человеком биосферы для жизни». Вся Земля не просто преобразована и заселена до самых труднодоступных и неблагоприятных мест, но человек проник во все стихии: землю, воду, воздух, а сейчас, как мы знаем, способен жить и в околоземном, космическом пространстве. Второй, может быть, решающий для создания ноосферы – единство человечества. Многие привыкли относиться к идее единства, равноправия и братства всех людей как к благородной нравственной идее, начавшей пробиваться в относительно недавней истории с мировых религий, великих философских систем, литературных произведений и утопических построений. Вернадский укореняет ее значительно глубже, представляет как природный факт. «Биологически это выражается в выявлении в геологическом процессе всех людей как единого целого по отношению к остальному живому населению планеты». Взгляд на историю ученого-натуралиста поражает уважением уже к самым далеким нашим предкам, теряющимся в глубине веков, вплоть до других ветвей вида homo. Единство человечества, считает Вернадский, в наше время во многом стало «двигателем жизни и быта народных масс и задачей государственных образований». Будучи еще весьма «далеким от своего осуществления», это единство как стихийное, природное явление пробивает себе путь, несмотря на все объективные социальные и межнациональные противоречия и конфликты. Созидается общечеловеческая культура, сходные формы научной, технической, бытовой цивилизации; самые отдаленные уголки Земли объединяются быстрейшими средствами передвижения, эффективными линиями связи и обмена информацией. Третий фактор – омассовление общественной, исторической жизни, когда «народные массы получают все растущую возможность сознательного влияния на ход государственных и общественных дел». И наконец, то, что было в центре раздумий и надежд ученого-мыслителя: рост науки, выход ее в мощную «геологическую силу», главную силу создания ноосферы.

Научная мысль – такое же закономерно неизбежное, естественное явление, возникшее в ходе эволюции живого вещества, как и человеческий разум, и она не может, по глубочайшему убеждению Вернадского, ни повернуть вспять, ни остановиться, ибо таит в себе потенцию развития фактически безграничного. Вера в науку у Владимира Ивановича также по существу безгранична. Он убеждает нас, что «научное знание, проявляющееся как геологическая сила, создающая ноосферу, не может приводить к результатам, противоречащим тому процессу, созданием которого она является»18.

Это было написано непосредственно перед второй мировой войной, а ее опыт, как известно, сокрушительно показал, что наука может прекрасно служить и темным, антиноосферным силам. Впрочем, Вернадский был свидетелем, как уже первая мировая война явила «невиданное ранее применение научных знаний» в целях «военного разрушения». Он предвидел, что найденные и использованные наукой и техникой к этому времени смертоубийственные средства «едва начинают проявляться в этой войне и сулят в будущем еще большие бедствия, если не будут ограничены силами человеческого духа и более совершенной общественной организацией»19. Последние десятилетия развития науки целиком оправдывают это предсказание. В устрашающей тени рукотворных, светлых научных чудес сейчас, как никогда, множатся и изощряются столь же фантастические средства убийства и уничтожения. Образец «научно построенного человечества» начинает не столько притягивать, сколько вызывать опасение и даже отталкивать, ведь на счету главной его силы – уже и атомные, и нейтронные бомбы, и реальные угрозы корыстных генетических манипуляций. Почему же получается, что успехи ноосферы, рост созидательных достижений не могут не идти с одновременным накоплением такого же, если не большего, количества разрушительных возможностей, которые грозят вообще взорвать всю антиэнтропийную зону жизни?

Вернадский считал необходимым создать «интернационал ученых», который культивировал бы «сознание нравственной ответственности ученых за использование научных открытий и научной работы для разрушительной, противоречащей идее ноосферы, цели»20. А в уже процитированной только что статье 1915 г. «Война и прогресс науки» он выдвинул весьма оригинальную идею: обезвредить, так сказать, «негативную науку, все ее кошмарные плоды, наукой же, но защитительного и охранительного свойства. Но достаточно ли этого и не глубже ли здесь противоречие? Ведь и науку, и ноосферу в конечном счете строит человек.

Кризис веры в человека, кризис гуманизма, остро обнаружившийся в нашем веке после тех страшных злодейств невиданного исторического масштаба, на которые оказался способен человек, по-новому остро поставил вопрос о его природе, о правомерности «обожествления» природной данности человека, ее естественных границ. Можно ли в человеке (в его нынешней противоречивой, несовершенной, подвластной губительным импульсам природе), которого заносит в самый кромешный ад вопреки самым благим намерениям, найти абсолют? Мыслители-космисты отвечают: нет! И особенно решительно это «нет» звучит у Федорова и других философов религиозной ориентации – В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева. За абсолют может быть принят только идеал, стоящий выше человека. Это – Бог или высший преображенный человек в составе богочеловеческого единства.

Путь к такому высшему человеку должен идти через обретение им все более высокого онтологического статуса (в христианской мысли, напомним, этот процесс называется обо́жением). Корни же той православной антропологии, которая делала акцент на активности самого человека (а именно такая антропология развивалась религиозными космистами), лежат в традиции исихазма (священнобезмолвия), возникшего в аскетической практике еще в IV–VII вв., но теоретически развитого св. Григорием Паламой. И что особенно ценно – здесь мы сталкиваемся не с теорией, а со своеобразной практикой так называемого «умного делания». На фоне всегда очень сильного в христианстве спиритуального уклона (тело – лишь темница души), уклона по существу платонически-языческого, чуждого самому духу Христова обетования, – в исихазме речь шла о задаче включить и тело, а не только душу или ум в круг преобразования и освещения для будущего обо́жения. Исихасты (в России это были известный подвижник XV в. Нил Сорский и его последователи) разрабатывали особые психофизиологические приемы управления своим телом во время иисусовой молитвы, многократного сосредоточенного повторения одной и той же молитвенной формулы. В исихазме несомненен порыв от отвлеченно-умозрительных построений («умного созерцания», «бесплодных слов», как выражался св. Григорий Палама) к каким-то формам опытного преобразования естества. Правда, этот опыт еще ограничен, так сказать, узкими лабораторно-монашескими пределами, в нем, кстати, чувствуется некоторое внешнее сходство с индийской йогой (и в позе, и в приемах ритмизации, «сдерживания» дыхания, регулирования кровообращения, особой концентрации внимания и т.д.). В опыте «помещения ума в сердце», «духовного трезвения», «умной молитвы» главное – не отрывать сознание от тела в великолепно-державное бытие чистого духа, как это происходит в различных формах спиритуализма, а соделать его одухотворяющим регулятором всех телесных органов и сил человека.

В русском космизме, начиная с Федорова, прочно утверждается убеждение: человечество, самодовольно погрязшее в низшей свободе, свободе метаться во все стороны, изведывать все искусы, все возможности своего природного круга существования, никогда не сможет обрести высшей свободы благого избрания идеала ноосферы (или Царствия Небесного), если оно не начнет направленно преобразовывать саму свою теперешнюю физическую природу, так чтобы она постепенно становилась способной осуществлять этот высший идеал, ноосферный (или активно-христианский). Прочное нравственное совершенствование человека возможно только вслед и вместе с физическим его преображением, освобождением от тех природных качеств, которые заставляют его пожирать, вытеснять, убивать и самому умирать. Одним словом, утверждают космисты, необходима реальная, активная работа над преодолением своей нынешней «промежуточности» и несовершенства. И многие из них продумывают конкретные направления такой работы. К идеям внутренне-биологического, «органического» прогресса принадлежит, в частности, замечательная мысль Вернадского о будущем автотрофном человечестве.

Гердер называл человека «наивеличайшим убийцей на земле», имея в виду тот объективный факт, что он является плотоядным увенчанием целой пищевой пирамиды. Человек сейчас-животное гетеротрофное, т.е. прямо зависящее в своем питании и, следовательно, существовании от других живых существ или продуктов жизнедеятельности. Только растения, не считая некоторых почвенных бактерий, – существа автотрофные (самопитающиеся), которые строят свой организм, не пожирая других живых существ, на основе мертвого, косного вещества окружающей среды (газы, соли, водные растворы) при помощи солнечного света, рассеянной лучистой энергии космоса. Дальнейшее развитие человечества, по Вернадскому, будет состоять «в изменении форм питания и источников энергии, доступных человеку». Ученый имеет в виду овладение энергией Солнца, а также «непосредственный синтез пищи, без посредничества организованных существ», умение поддерживать свой организм, как растения – из самых элементарных природных неорганических веществ. Речь пока идет о промышленном синтезе пищи, первые опыты которого проводил французский химик Марселен Вертело еще при жизни Федорова. Но идея автотрофности простирается в своем дерзании значительно дальше, предполагая творчески-трудовое обретение такого принципиально нового способа обмена веществ с окружающей средой, который в пределе не будет иметь конца. Уже в растении солнечная энергия «перешла в такую форму, которая создает организм, обладающий потенциальным бессмертием, не уменьшающим, а увеличивающим действенную энергию исходного солнечного луча»21. В автотрофном человеке, сознательно и активно осуществляющем свое творческое самосозидание, эта потенциальная возможность должна перейти в действительную. Сам Вернадский прямо об этом не писал. Но уже у Федорова задача превратить питание в «сознательно-творческий процесс – обращения человеком элементарных, космических веществ в минеральные, потом растительные и, наконец, живые ткани»22 не только была поставлена, но и осмыслена как одно из направлений в деле реального овладения человеком бессмертной природой, как одно из условий обретения им «причины самого себя». Циолковский также писал о будущем человеке, «животном космоса», прямо ассимилирующем в своем питании солнечные лучи и элементарные вещества среды и могущем быть бессмертным.

Вернадский высочайшим образом оценивал возможную реализацию идеала автотрофности для всего человечества: «Последствия такого явления в механизме биосферы были бы огромны. Это означало бы, что единое целое – жизнь – вновь разделилось бы, появилось бы третье, независимое ответвление... Человеческий разум этим путем не только создал бы новое большое социальное достижение, но ввел бы в механизм биосферы новое большое геологическое достижение...»23.

Когда Вернадский в основной своей философской работе «Научная мысль как планетное явление» размышляет о принципиально новых «общечеловеческих действиях и идеях», которые возникли в XX в. как одна из предпосылок перехода от биосферы к ноосфере, он называет прежде всего проблему «продления жизни, ослабления болезней для всего человечества», считая при этом, что тут только начало и «остановлено это движение быть не может». Ряд мыслителей-космистов уже прямо глядели в предел «этого движения», ставя высшей целью активной эволюции достижение индивидуального бессмертия. В эволюционные перспективы ноосферы включаются не только все большее планетарное единство и умножение коллективной творческой мощи человечества, но и самые интимные, глубинные запросы каждой личности. Принцип родового триумфа в ущерб отдельной особи, торжествовавший в животной эволюции, на стадии человека уже анахронизм, и анахронизм трагический, требующий своей отмены.

На этом стоит не один Федоров. Вспомним известного ученого-биолога, долгие годы президента Белорусской академии наук В.Ф. Купревича, представления которого о жизни и смерти (а с ними он в 60-х гг. выступил в популярной печати), безусловно, принадлежат к активно-эволюционной ноосферной отечественной мысли. Он начал с того, что усомнился в неизбежности явления смерти для живого, в фатальной принадлежности ее жизни вообще. И к этому выводу его привело как раз профессионально глубокое знание мира животных и растительных форм. «В самом деле, в основе жизненных форм лежит протопласт – комочек вещества сложного, постоянно обновляющегося, способного к неограниченным изменениям своих свойств в процессе обмена материей и энергией с внешней средой. Способность протопласта к построению живого вещества определенного типа или вида безгранична»24. И сейчас в природе существуют практически бессмертные существа: многие одноклеточные, например инфузории. Известно, что микроорганизмы, пролежавшие в солевых отложениях сотни миллионов лет, оживают, попав в благоприятные условия. У секвойи, живущей тысячи лет, смерть наступает не от старости (клетки ее остаются молодыми), а от внешних причин.

Живой организм принципиально отличается от неживого своей способностью к самообновлению. «Человек прочнее скалы, я бы сравнил его с рекой, – писал Купревич, – воды в ней меняются, а река остается все та же. Спрашивается: почему же этот вечнотекущий процесс жизни должен иметь конец?»25. Почему на каком-то этапе самообновление организма начинает давать перебои, он стареет и умирает?

Купревич высказывался в том смысле, что смерть возникла в природе эволюционно как особое средство для более быстрого совершенствования рода, целого под действием естественного отбора. Как будто природа в процессе своей эволюции стремилась к созданию какого-то высшего существа и не жалела для этого мириады индивидуальных животных жизней, целые роды и семейства. Таким существом стал человек, в нем впервые оформилось то, что мы называем личностью – неподменимое и неразложимое телесно-духовное единство, уникальное самосознание, включающее чувство, что возможности развития этой личности безграничны, если бы не роковые материально-природные границы существования. Создается впечатление, что с появлением человека, сознательного творца по своей природе, механизм родового совершенствования через смену поколений работает уже вхолостую, по инерции. Природа, раз включив его, уже как бы не может остановиться. Вместе с тем, именно породив сознание, она создает предпосылки сознательной остановки этого механизма – уже творчеством и трудом самого носителя сознания. «Смерть противна самой природе человека, – подводит итог ученый, – вероятно, человек интуитивно понимал, что века, на протяжении которых шла эволюция, потрачены зря, если жить ему всего 50- 70 лет»26. Эта видовая граница – средний срок жизни человека – возникла в результате длительной эволюции физической природы предков современного человека. Она вовсе не абсолютна, не незыблема, как полагают многие, а может быть, считает ученый, «отодвинута в принципе на любое число лет».

У человека высокодифференцированные нервные клетки, в отличие от прочих клеток его организма, не меняются от рождения до смерти. Купревич уверен, что появятся новые психотерапевтические методы, способные предохранить нервную систему от износа и регенерировать ее. Если есть запрограмированный «вирус смерти», как считают некоторые ученые, то он может быть заменен «вирусом бессмертия», который проникнет в каждую клетку организма, омолаживая ее или делая бессмертной. Теорий и подходов немало, ясно одно: для победы над смертью необходимо обнаружить «первопричину смерти», понять основные механизмы жизни, которые можно будет регулировать в нужном направлении.

Купревич твердо верит, что наступит эра долгожителей, а затем и практически бессмертных людей. Пока трудно вообразить, какие блага принесет человечеству победа над старостью и смертью. С развитием общества, расширением человечества в пространстве, развитием его мощи человеку будет все теснее в рамках его видового жизненного предела. К тому же пока человек смертен, сохраняется самый глубокий исток зла и страдания, приводящий к вражде, разделению, соперничеству, вытеснению на всех уровнях. Даже постепенное увеличение видовой продолжительности жизни должно вести к нравственному подъему человечества. Если прогресс научный, технический идет неуклонно, то в нравственной области, как известно, нет такого последовательного возрастания. Одна из глубоких причин этого – частая смена поколений, причем каждое поколение и каждый человек в нем начинают буквально с «нуля» и только в длительном процессе воспитания и образования они должны «по идее» овладеть духовной и нравственной культурой, достигнутой человечеством к их рождению, не говоря уже о том, чтобы продвинуть ее дальше. Но овладевает ли всем опытом человечества каждый человек? И не избирает ли он нередко в оставленном наследии несовершенные, ложные, вредные части? Исправлять горькие плоды неверной духовно-нравственной ориентации уже часто попросту не остается времени жизни. И умудренный опытом, знанием, просветленный осознанными заблуждениями человек уже уступает место детям, которые начинают повторять или даже усугублять старые ошибки. Так что продление жизни – это не только важное для общества продление наиболее активного, деятельного, богатого опытом и умением возраста человека, но и предоставление ему большой возможности обозреть исторический, культурный опыт человечества, испробовать различные установки отношения к людям и жизни, найти наиболее гуманные и эффективные, выпестовать и развить свою уникальную личность, для которой тем более станет неприемлемым уничтожение, наконец, возможно, и приступить, как призывал Федоров, к изучению прошлого, наших предков, подготовке возможностей их воскрешения и преображения.

Эта федоровская идея – вершина дерзаний русского космизма. Участие человека в богочеловеческом процессе спасения распространяется здесь на то, что в ортодоксальном сознании является исключительной привилегией Творца. Сам Федоров понимал свое учение как завершение христианской Благой вести: он раскрыл Новый Завет, «логос» христианства, как программу Дела по преображению природного смертного мира в воскрешенный и бессмертный порядок бытия. Основное убеждение мыслителя в том, что божественная воля действует через человека как разумно-свободное существо, через единую соСюрную совокупность человечества, и главная задача человека при этом – соделаться активным орудием воли «Бога отцов не мертвых, а живых». Общий труд по овладению стихийными, разрушительными силами, восстановление уничтоженного природой «в период ее слепоты», самосозидание и творческое преображение мироздания – это, убеждает Федоров, высший эволюционный, нравственный долг всех: и верующих, и неверующих. Поэтому Федорову свойственно одновременное изложение одной и той же идеи и в системе естественнонаучной аргументации, обращенной к неверующим, и тут же на языке и в образах, внятных религиозному сознанию.

В выдвижении русским мыслителем идеи воскрешения, а не просто личного бессмертия – глубоко нравственный поворот его учения, утверждающего наш долг перед прошедшими поколениями, нашими отцами и матерями, которых мы вольно или невольно вытесняем с жизненной сцены. Недаром Н.А. Бердяев в своей «Русской идее» признал нравственное сознание Федорова «самым высоким в истории христианства». Интересно, что прогностическая мысль Федорова ищет и конкретные пути воскрешения. Первый из них связан с необходимостью гигантской работы человечества по собиранию рассеянных частиц праха умерших и сложению их в тела. Такой путь восходит к философским интуициям некоторых христианских эсхатологов, которые, следуя Аристотелю, высказывали предположение, что душа, т.е. некий формообра-зующий принцип человека, как бы отмечает каждую вещественную частичку его тела, так что и в посмертном рассеянии они сохраняют индивидуальную печать (в наше время на этом основана научная идея и начавшаяся практика клонирования, создания целого организма по одной клетке, как известно, несущей в себе всю генетическую информацию о нем). Вместе с тем у Федорова воскрешение мыслится в родственно связанном ряду, т.е. буквально сын воскрешает отца как бы «из себя», отец – своего отца и т.д., вплоть до первоотца и первочеловека. Подразумевается возможность восстановления предка по той наследственной информации, которую он передал потомкам. Мыслитель упорно настаивает на необходимости тщательного изучения прежде живших людей, восстановления их образов, пусть сначала лишь мысленных, причем в последовательности поколений, народов, групп, семей. Можно условно говорить о том, что Федоров ставит задачу выявления наследственного, генетического кода всего человечества в качестве предварительного условия восстановления прошедших поколений. Но конечно, главная задача – вернуть восстановленному человеку его уникальное самосознание, без этого мы получим лишь его физическую копию, нечто вроде «однояйцевого» близнеца.

Современный нам белорусский ученый А.К. Манеев, занимающийся философскими проблемами физики и биологии, полагает: то, что с древности назвали душой, носитель индивидуального самосознания, обладает особой биополевой неэнтропийной природой, сохраняющейся и после смерти человека. «И если излученные поля (например, радиоволны) ведут уже независимое от их источника существование, что, однако, не мешает им нести в себе соответствующую информацию, то столь же возможно существование и биополя, «излученного» пря гибели организма, но все же сохраняющего всю информацию о нем. На базе последней и мыслится воссоздание биосистемы, подобно тому как последняя формируется в онтогенезе на основе предшествующей ей генетической информации»27. Манеев выражает уверенность «во всесилии знания, побеждающего смерть и могущего на базе информационных программ биополевых систем возвратить к жизни всех, как говорится, ушедших в небытие, но в новой, более совершенной форме, на небелковой основе»28. Что остается от человека после смерти, действительно ли его покидает некая бессмертная сущность, душа, «оптический образ» (Федоров) или некое «биопсиполе» (Манеев), где эта сущность сохраняется, в каком виде – вот один из тех бесчисленных вопросов, которые предстоит разрешить точному знанию, любовному чувству сынов человеческих. Ибо для провозвестника «общего дела» безусловно одно: сама смерть, ее причины, изменения, происходящие с человеческим организмом в процессе умирания, и особенно посмертное состояние должны войти в круг изучения и эксперимента.

Так выясняются некоторые возможные пути, ведущие к постепенному преображению природы человека: это и создание долгоживущего поколения, и обретение автотрофности, постепенного самосозидания, и регуляция природных, космических сил и стихий, и всеобщее исследование, гигантский опыт, направленный на достижение бессмертия.

Однако в деле преображения природы мира и человека, может быть, самым трудным станет отнятие у природы ее главного оружия, ее высшего оправдания, того механизма, каким она обеспечивает свой прогресс и который в силу этого окружила наибольшей привлекательностью: половой раскол, воспроизведение человеческих особей путем полового рождения. Тут и самая сласть для природного существа, и корень его неизбежной погибели для очистки места плоду этой страсти. Как писал В.С. Соловьев в статье «Смысл любви»: «Само собой ясно, что, пока человек размножается как животное, он и умирает как животное». И еще: «Пребывать в половой раздельности значит пребывать на пути смерти»29. В этой своей работе Соловьев вслед за Федоровым ставит задачу творческой метаморфозы половой любви, задачу, может быть, наиболее диковинную, но и существенную в дальних горизонтах активно-эволюционного, ноосферного идеала.